Bonjour la Tribu,

J’espère que vous allez bien.

Je vous écris depuis mon Nord natal, le pays des terrils, là où réside l’une des tribus les plus essentielles pour moi : ma famille.

J’y suis revenu le temps d’une intervention auprès d’une organisation qui franchit un cap important. Passer de 1300 à 3000 membres, avec la volonté de rester unie, vivante, soudée. Un sacré défi !

Au cours de la conférence, un participant lève sa main et me pose une question que j’entends souvent — et qui mérite qu’on s’y arrête :

“Mais finalement, y a-t-il une taille idéale pour faire communauté ?”

Cette question revient dans bien des collectifs, qu’ils soient associatifs ou entrepreneuriaux. Au fil des recrutements, des adhésions, des élans... le groupe grandit. Et un jour, une inquiétude surgit :

Sommes-nous encore capables de coopérer tous ensemble ? Formons-nous toujours une seule et même communauté ?

Pour y répondre, je vous propose de plonger ensemble dans deux échelles essentielles :

La coopération à l’échelle d’une organisation.

La coopération à l’échelle d’une équipe.

Vous êtes prêt·e·s ?

On y va !

À L’ÉCHELLE D’UNE COMMUNAUTÉ

Le nombre de Dunbar

Quand on évoque la question de la “taille optimale” d’une communauté, un nombre revient presque systématiquement : le nombre de Dunbar.

Ce concept nous vient de Robin Dunbar, anthropologue britannique, qui a étudié de près la dynamique des groupes humains — des villages traditionnels aux unités militaires, en passant par les organisations modernes.

Sa découverte essentielle ?

Notre cerveau social a ses limites.

Au-delà de 150 personnes, il devient difficile de maintenir des relations stables et de qualité.

Ce seuil marque la limite au-delà de laquelle chacun ne peut plus véritablement “connaître” les autres — non pas juste les reconnaître, mais les comprendre, interagir avec eux, et nourrir un lien vivant.

Ce chiffre s’est d’ailleurs ancré dans la culture de nombreuses organisations conscientes de l’importance du lien humain.

➡️ C’est le cas chez Gore-Tex, où le fondateur, Bill Gore, limite volontairement chaque unité à 150 collaborateurs.

➡️ Même logique chez Spotify, qui structure ses équipes en “Tribes” n’excédant jamais ce seuil symbolique.

Le facteur 3

Mais les travaux de Robin Dunbar ne s’arrêtent pas là.

Moins connus, mais tout aussi précieux, ses recherches suivantes nous livrent deux enseignements clés :

Les communautés sont fractales : elles se construisent par strates, chaque communauté reposant sur des sous-communautés.

À chaque changement d’échelle, ces cercles relationnels se multiplient par un facteur de 3.

Autrement dit, une communauté n’est pas un tout homogène, mais un empilement de cercles imbriqués, qui forment une architecture sociale bien plus subtile qu’on ne l’imagine.

Voici les principaux cercles que Dunbar a identifiés :

Cercle intime : jusqu’à 5 personnes — souvent les plus proches (famille, ami·es très proches).

Premier cercle relationnel : autour de 15 personnes — les liens de confiance forte, proches du quotidien.

Deuxième cercle relationnel : environ 50 personnes — ceux avec qui l’on partage des activités ou des projets réguliers.

Cercle communautaire : autour de 150 personnes — la fameuse “tribu” où chacun connaît chacun.

Cercle clanique : jusqu’à 500 personnes — groupe cohésif mais moins intime (grande organisation, réseau étendu).

Cercle d’appartenance : jusqu’à 1500–2000 personnes — une appartenance collective large, souvent symbolique ou identitaire.

Ce que ces travaux nous révèlent est essentiel :

La question n’est pas tant celle de la taille de votre communauté… mais de la manière dont vous la structurez.

Autrement dit, il ne s’agit pas de limiter la croissance à tout prix, mais de penser son architecture pour que chaque cercle soit nourri.

Si le sujet vous intéresse, j’en parle en détails au sein de cet article.

À L’ÉCHELLE D’UNE ÉQUIPE

Passons maintenant à l’échelle d’une équipe.

Mais plutôt que de commencer par des statistiques, j’aimerais vous partager une théorie qui a radicalement changé ma manière de penser les dynamiques de groupe : l’effet Ringelmann.

L’effet Ringelmann.

Ce phénomène, découvert par l’ingénieur agronome français Maximilien Ringelmann, met en lumière une tendance universelle appelée "paresse sociale" (social loafing en anglais).

Son constat :

Plus un groupe s’agrandit, moins chaque individu y contribue activement.

Chacun pense — souvent inconsciemment — que les autres compenseront, ce qui dilue la responsabilité individuelle, ralentit la coordination, et réduit la motivation collective.

C’est ce que montre assez nettement ce graphique : les performances individuelles diminuent au fur et à mesure que la taille du groupe augmente.

Mais alors, quelle est la taille idéale pour une équipe ?

Un psychologue britannique, Meredith Belbin, s’est justement penché sur cette question.

Dans ses recherches, il a observé le fonctionnement d’équipes confrontées à des situations complexes à travers des jeux de simulation

Ses conclusions ?

Les équipes les plus efficaces comptent entre 6 et 7 personnes.

Pourquoi ?

À 8 membres ou plus, une ou deux personnes finissent par dominer le groupe, créant ainsi du désengagement chez les autres personnes et des prises de décision inefficaces.

À 5 ou moins, l’engagement est fort, mais il manque parfois de diversité pour résoudre des problèmes complexes.

À 6 ou 7, c’est l’équilibre : assez de diversité pour enrichir les points de vue, et assez de proximité pour que chacun reste impliqué.

Mais attention, ces chiffres ne sont pas des lois gravées dans le marbre.

Comme le disait le statisticien britannique George Box : “Tous les modèles sont faux, certains sont utiles”.

La vérité est qu’il n’existe pas de taille magique valable pour toutes les équipes.

Parfois, 4 suffisent. D’autres fois, il en faut 10. Tout dépend du contexte, de la nature du projet et des relations humaines en présence.

En fait, ce que je retiens, c’est que :

La taille idéale d'une équipe résulte d’un compromis entre des forces contradictoires :

La diversité : avoir assez de profils différents pour croiser les savoirs, les expériences, les points de vue.

La cohésion : rester à une taille qui permette à chacun de s’exprimer, de s’engager, de prendre sa place.

Mais alors, comment trouver ce fameux équilibre ?

Le modèle des 3C

S’il y a bien une chose que j’ai apprise au fil de mes explorations, c’est que le contexte de notre communauté nous pousse souvent à élargir nos équipes autant que possible.

Et ce, avec les meilleures intentions du monde :

— “Ce serait bien que toute l’équipe marketing soit là, même si ça ne les concerne pas directement.”

— “Invitons aussi les anciens membres du groupe, ils ont peut-être des choses à dire.”

— “On devrait aussi intégrer l’équipe projet, sinon ils vont se sentir mis à l’écart.”

— “Bon, ajoute tous les membres dans la boucle, sinon ça va nous retomber dessus.”

Et au fond, c’est super car il est essentiel d’impliquer toutes les parties prenantes si on veut faire avancer un projet dans une communauté.

Mais — comme on l’a vu — à partir d’un certain seuil, plus on ajoute du monde, moins on devient efficace.

On s’embourbe dans la coordination, on perd en clarté, et chacun finit par se demander ce qu’il fait là.

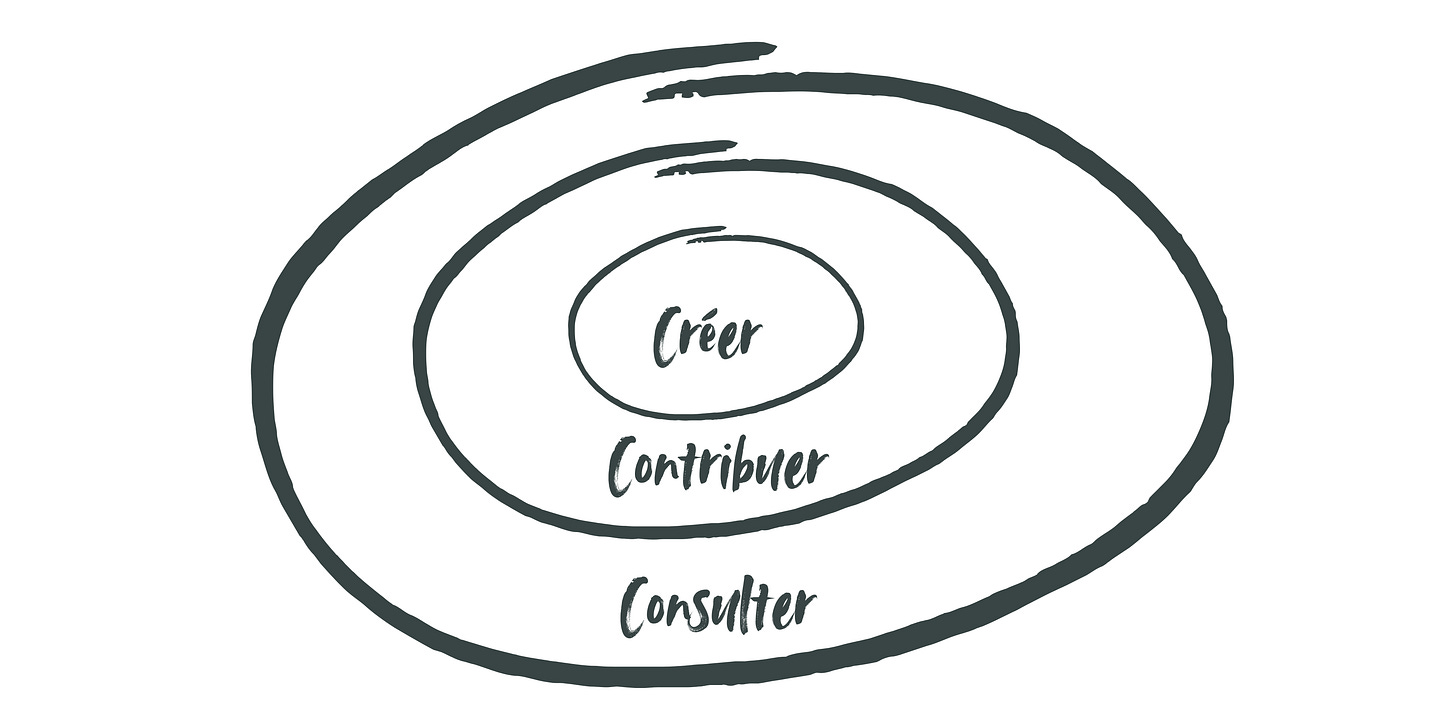

Pour y répondre, j’ai conçu un outil simple mais efficace : le modèle des 3C.

Ce modèle m’aide à structurer toute initiative collective en identifiant trois niveaux d’implication :

1. C comme Consulter

👉 Ce sont les personnes qui seront impactées par le projet.

Leur avis compte, leurs besoins doivent être entendus. Il ne s’agit pas de leur confier des responsabilités, mais de prendre le temps de les écouter — leurs attentes, leurs freins, leur enthousiasme.

2. C comme Contribuer

👉 Ce sont celles et ceux dont l’expérience ou les idées peuvent enrichir le projet.

On les sollicite ponctuellement, pour un regard, une compétence, une relecture. Leur aide est précieuse, mais ils ne sont pas au cœur de l’action.

3. C comme Créer

👉 Ce sont les membres essentiels à la réalisation du projet.

C’est avec eux qu’on construit, qu’on prend les décisions, qu’on avance.

Et si possible, pas plus de 7 personnes dans ce noyau créateur.

Avant chaque projet, je me pose donc trois questions simples :

Qui va être impacté par ce projet ? → les membres à consulter

Qui peut nous aider à faire avancer ce projet ?→ les membres à faire contribuer

Qui est indispensable à la réalisation de ce projet ? → les membres avec qui créer

Et ça fonctionne pour toutes les initiatives : du lancement d’un programme de formation à… l’organisation d’un week-end en famille !

Ça vous tente ?

📙Des nouvelles de Faire Tribu

Quelques nouvelles de mon côté …

J’ai eu le plaisir d’être invité par Baptiste Marin pour une interview croisée avec Frederika Van Ingen. Pendant un peu plus d’une heure, nous avons exploré ce que les peuples premiers peuvent nous apprendre pour (re)trouver l’art de la coopération. Après avoir été grandement inspiré par les travaux de Frederika (que je ne peux que vous conseiller), je me suis senti extrêmement chanceux de pouvoir croiser mes recherches avec les siennes. J’espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet échange que j’en ai eu à y participer.

Et sinon la tournée des feux de camp continue de rythmer mes semaines, avec des interventions prévues aux quatre coins de la France. Le mois de juin signe pour moi une dernière ligne droite avant un repos estival bien mérité (et une rentrée qui s’annonce déjà tonitruante).

Pour organiser une conférence, c’est par ici.

Et si vous souhaitez me soutenir dans cette grande et belle aventure, vous pouvez :

📙 Acheter le livre (ou l’offrir aux membres de votre tribu 😉)

📢 En parler autour de vous et laisser une note sur la Fnac. C’est l’un des premiers leviers de vente pour me faire connaître. Alors, même si vous l’avez acheté chez votre libraire préféré, vous pouvez laisser un petit commentaire sur la Fnac (c’est super précieux).

Je vous souhaite une très belle journée !

Prenez soin de vous. 🫶

Hugo

Bonjour Hugo, merci pour cet article hyper intéressant ! C'est une jolie coïncidence car l'interview d'un collectif d'artisane (premier épisode avec un collectif) sort aujourd'hui et j'y retrouve des points communs, logiquement, avec ton propos (mais aussi plein d'autres choses dans ton article que j'aurais voulu creuser!)

Au plaisir de continuer à te lire, Amandine

Merci, c’est très éclairant.